Wien/Innere Stadt

Die Innere Stadt (1. Wiener Gemeindebezirk) umfasst das historische Zentrum von Wien und ist gleichzeitig auch unbestrittenes geschäftliches und verwaltungstechnisches Zentrum der Stadt. Um die Innere Stadt gruppieren sich die Bezirke 2 bis 9, die ehemaligen "Vorstädte". Anstelle der alten Stadtmauer wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts um die Innere Stadt die Ringstraße als Prachtboulevard angelegt.

- Der gesamte 1. Bezirk zählt (neben weiteren ausserhalb gelegenen Objekten) als das 1 historische Zentrum von Wien seit 2001 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Kernzone ist 371 ha groß, die Pufferzone 462 ha. Das historische Zentrum veranschaulicht mit Mittelalter, Barock und Gründerzeit drei Schlüsselperioden in Europas kultureller und politischer Entwicklung, sowohl urban als auch architektonisch.

- Wegen geplanter Neubauten, u.a. ein 64 m hohen Hochhauses, steht das historische Zentrum seit 2017 auf der Roten Liste des gefährdeten Welterbes. Es droht die Aberkennung des Weltkulturerbestatus.

Anreise

Bearbeiten

Eine Besichtigung der Innenstadt empfiehlt sich zu Fuß, die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Vier U-Bahnlinien und eine Vielzahl von Straßenbahnlinien erschließen den Ersten Bezirk, wobei aber im eigentlichen Zentrum keine Straßenbahnen, sondern nur kleine Citybusse verkehren. Die wichtigsten Straßenzüge (Kärntner Straße, Graben, Kohlmarkt, Stephansplatz) sind Fußgängerzone, die allerdings teilweise von den Citybus-Linien 1A, 2A und 3A befahren wird. Die Zufahrt mit dem Auto ist seit Einführung der Kurzparkzone (von: 9:00 Uhr bis 22:00 Uhr) ebenfalls wieder möglich, aber nicht zu empfehlen. Wenn Sie mit dem Auto anreisen, beachten Sie bitte, dass die ganze Innere Stadt Kurzparkzone ist. Parkdauer ist maximal 2 Stunden, gegen Ausfüllen eines Parkscheins, den Sie in Banken und Trafiken erwerben können.

Sehenswürdigkeiten

BearbeitenKirchen

Bearbeiten

Stephansdom

BearbeitenDie 1 Domkirche St. Stephan zu Wien ist ein Wahrzeichen der Stadt und das bedeutendste gotische Bauwerk Österreichs. Eine erste romanische Kirche entstand bereits um 1137, sie wurde 1230-1263 grundlegend erneuert. Von diesem spätromanischen Bauwerk stammt die Westfassade mit dem Riesentor sowie die beiden flankierenden Heidentürme, sie sind rund 65 m hoch. Der dreischiffige Chorraum des heutigen Domes entstand 1304 - 1340, mit dem Bau des hochgotischen Langhauses wurde 1359 begonnen. Der 137 m hohe Südturm (Stephansturm, kurz Steffl) wurde 1433 fertig gestellt. Sein Gegenstück auf der Nordseite blieb zunächst unvollendet, er erhielt 1579 einen Turmhelm im Stil der Renaissance. In ihm befindet sich die "Pummerin", mit 21 Tonnen die größte und schwerste Glocke Österreichs, gegossen aus den 1683 bei der zweiten Türkenbelagerung erbeuteten Kanonen.

Auf dem Gelände des Stefansplatzes befand sich ein Friedhof, bei dem etwa gleichzeitig mit der ersten romanischen Kirche die Virgilkapelle als Begräbniskapelle entstand. Sie wurde erst beim Bau der U-Bahn wiederentdeckt und befindet sich an der Nordostseite des Stephansdoms. Man kann sie von der U-Bahnstation erreichen, allerdings ist sie bis auf weiteres für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Im Jahr 1732 wurde der Friedhof am Stephansplatz gesperrt, in der Folge entstanden hier zahlreiche Grüfte, auch als Katakomben bezeichnet. Sie erstrecken sich bis unter dem Chorraum. In der Bischofsgruft wurden neben etlichen Bischöfe und Kardinäle auch einige Adlige beigesetzt. Im Inneren der Kirche sind die Grabmale von Kaiser Friedrich III und des Prinzen Eugen. In den Katakomben sind auch die Eingeweide einiger Habsburger, deren Herzen in der Loretokapelle der Augustinerkirche aufbewahrt werden.

Der Stephansdom ist eines der bedeutendsten touristischen Ziele des Landes, aber in allererster Linie ist er eine Kirche, in der mehrmals täglich Gottesdienste stattfinden. Einige Bereiche sind daher überhaupt nicht oder nur mit Führer zugänglich. Der Dom ist geöffnet Mo-Sa 6 - 22 Uhr, So, Fei 7 - 22 Uhr. Besichtigungen sollen sich jedoch auf folgende Zeiten beschränken: Mo-Sa 9 - 11.30 Uhr und 13 - 16.30 Uhr, So, feiertags 13 - 16.30 Uhr. Führungen werden angeboten

- Domführungen 4,50 €

- Katakomben 4,50 €

- Domschatz 4 €

- Aufzug zur Pummerin (Nordturm) 4,50 €

- Südturm 3,50 € (343 Stufen bis zur Türmerstube, keine Führung)

Details zu Öffnungszeiten, Kombinationskarten, Voranmeldung auf der Seite der Domkirche St. Stephan unter "Führungen".

Augustinerkirche

Bearbeiten

Die 2 Augustinerkirche wurde 1327 gestiftet. Mit dem Bau wurde 1330 begonnen, 1349 wurde sie geweiht. Sie wurde bis 1836 vom Orden der Augustiner betreut. Anfangs war die Kirche ein frei stehendes Bauwerk, mit dem Bau der Hofburg wurde sie in den Albertina-Trakt integriert und 1634 zur kaiserlichen Hofpfarrkirche ernannt. Die gotische Kirche hat einen dreischiffigen Innenraum mit 43 m Länge, der daran anschließende Chor (Presbyterium) misst nochmals 40 m. An der Rückwand ist die große Rieger-Orgel, die kleinere Orgel im Kirchenschiff wird auch als Bach-Orgel bezeichnet. An der rechten Seite befindet sich ein pyramidenförmiger Kenotaph für Erzherzogin Marie-Christine, einer Tochter von Kaiserin Maria Theresia.

- Georgskapelle: südlich an den Chor anschließend mit Grabmälern des Adels

- Loretokapelle: sie schließt an die Georgskapelle an. In ihr ist die Herzgruft, in der 54 Herzen der Habsburger in metallenen Urnen aufbewahrt werden. Ihre Eingeweide sind in der Eingeweidegruft unter dem Chor des Stephansdoms, die übrigen sterblichen Überreste in der Kapuzinergruft.

- Sakristei mit Kapelle

- Die Gruft unter der Kirche ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Dier Augustinerkirche steht in der Augustinerstraße 3, Tel.(+43 1) 533 09 470.

Peterskirche

Bearbeiten

Die barocke 3 Peterskirche steht am Petersplatz in einer Seitengasse des Graben. An dieser Stelle stand bereits in der Spätantike eine christliche Kirche, damals war der Ort noch ein römisches Militärlager mit dem Namen Vindobona. Die Kirche wurde im Mittelalter mehrfach umgestaltet, sie war dem hl. Petrus geweiht. Die heutige römisch-katholisch Peterskirche wurde zwischen 1701 und 1733 erbaut und ist der Dreifaltigkeit geweiht. Im Jahr 1970 wurde die seelsorgerische Betreuung der Organisation "Opus Dei" übertragen.

Über dem ovalen Innenraum ist die erste barocke Kuppel von Wien, sie ist bemalt mit einem Fresko von J.M. Rottmayr. An den Seiten sind rechteckige Anbauten mit Seitenaltären und Reliquienschreinen.

Für Besucher geöffnet ist die Kirche Mo-Fr 7-20 Uhr, Sa, So, Fei 9-21 Uhr. Näheres Tel. 01/533 64 33

Weitere Kirchen

Bearbeiten- 4 Kapuzinerkirche , Kirche zur Hl. Maria von den Engeln, am Neuen Markt. In der Kirche ist die Kapuzinergruft, die letzte Ruhestätte der kaiserlichen Familie Habsburg, sie dokumentiert mehr als drei Jahrhunderte österreichischer Geschichte. 1618 legte Kaiserin Anna testamentarisch fest, dass innerhalb der Stadtmauern Wiens ein Kapuzinerkloster samt Begräbnisstätte für sie und ihren Gemahl Kaiser Matthias errichtet werden soll. Die Kaisergruft ist zu besichtigen tägl. 10.00 – 18.00 Uhr, Tegetthoffstraße 2 Tel. 01 512 68 53 / 16

- 5 Ruprechtskirche, Ruprechtsplatz Vermutlich 9. oder 11. Jahrhundert, eine der ältesten Kirchen der Stadt.

- 6 Maria am Gestade, Passauer Platz/Salvatorgasse 12 1394.

- 7 Malteserkirche, Kärntner Straße 35 Um 1400.

- 8 Alte Jesuitenkirche, Minoritenkirche, Minoritenplatz. Zwischen 1340 und 1400.

- 9 Annakirche, Annagasse 3a-b

- 10 Deutschordenskirche, Singerstraße 7

- 11 Dominikanerkirche, Postgasse 4

- 12 Evangelische Kirche A.B., Dorotheergasse 18

- 13 Evangelische Kirche H.B., Dorotheergasse 16

- 14 Franziskanerkirche, Franziskanerplatz 4

- 15 Griechisch-orthodoxe Kathedrale, Fleischmarkt 13 Mit byzantinisierender Fassade von Theophil von Hansen.

- 16 Jesuitenkirche, Dr.Ignaz-Seipel-Platz 1.

- 17 Michaelerkirche, Michaelerplatz 5

- 18 Minoritenkirche, Minoritenplatz 2a

- 19 Peterskirche, Petersplatz

- 20 Salvatorkapelle, Salvatorgasse 5 Altkatholische Kirche, bemerkenswertes Portal im Stil der Frührenaissance.

- 21 Schottenstift, Freyung 6

- 22 Ursulinenkirche, Johannesgasse 6-8 Heute Universität für Musik und Darstellende Kunst.

Synagoge

Bearbeiten- 23 Stadttempel, Seitenstettengasse 4 Die Hauptsynagoge der Israelitischen Kultusgemeinde Wien befindet sich in der Seitenstettergasse 4. Sie wurde erbaut in den Jahren 1823-1826. Nach den damals geltenden Vorschriften durften Toleranzbethäuser von außen nicht wie Kirchen aussehen, und so entstand der ovale Gebetsraum der Synagoge hinter einem fünfstöckigen Mietshaus. Wegen ihrer Lage inmitten von Wohngebieten wurde die Synagoge in der Pogromnacht 1938 deshalb auch nicht zerstört, sondern nur verwüstet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie renoviert und wieder eröffnet. Der Stadttempel kann nur im Rahmen von Führungen besichtigt werden, sie finden statt Mo–Do jeweils um 11.30 und 14.00 Uhr, nähere Infos bei der Israelitischen Kultusgemeinde.

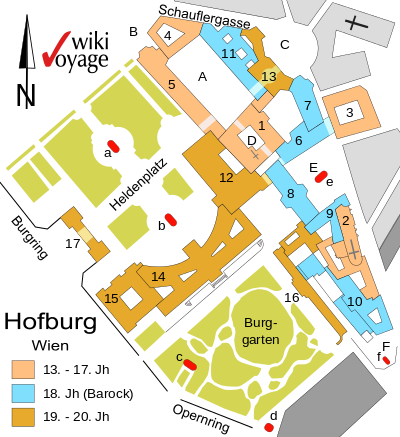

Hofburg

Bearbeiten

Der weitläufige Gebäudekomplex diente bis 1918 den Habsburgischen Kaisern als Residenz. Ihre erste urkundliche Erwähnung stammt von 1279, damals war es nur eine recht kleine Burg. Ein erster Ausbau erfolgte unter dem böhmischen König Ottokar II Přemysl, damals war die Burg ein Teil der Wiener Stadtbefestigung. Im 16. Jahrhundert verlegte der Habsburger Ferdinand I. seine Residenz nach Wien und ließ die Burg erweitern. Diese Tradition setzten seine Nachfolger fort, im Laufe der Zeit entstand so ein verwinkelter Bau mit 18 Trakten und 19 Innenhöfen. Die letzte große Bauphase erlebte die Hofburg im 19. Jahrhundert, als die Stadtmauer zugunsten der Ringstraße abgerissen wurde. So lassen sich in der Burg drei verschiedene Bauepochen erkennen:

- 13. bis 17. JahrhundertAnfangsjahre, Schweizer Trakt, Augustinerkirche und Kloster

- 18. Jahrhundert (Barockzeit)Die Hofburg ist ständige Residenz, verschiedene Trakte

- 19. und 20. JahrhundertRingstraßenstil, Neue Burg, Heldenplatz

Gebäudetrakte:

- 1 - Schweizertrakt

- 2 - Augustinerkirche und Augustinerkloster

- 3 - Stallburg

- 4 - Amalienburg

- 5 - Leopoldinischer Trakt

- 6 - Redoutensaaltrakt

- 7 - Winterreitschule

- 8 - Hofbibliothek

- 9 - Augustinertrakt

- 10 - Palais Erzherzog Albrecht

- 11 - Reichskanzleitrakt

- 12 - Festsaaltrakt

- 13 - Michaelertrakt

- 14 - Neue Burg

- 15 - Corps de Logis

- 16 - Palmenhaus

- 17 - Ehemalige Umwallung

|

Plätze

|

Denkmäler

|

Umgebung der Hofburg

BearbeitenGegenüber der Hofburg mit dem Heldenplatz ist der Maria-Theresien-Platz, in dessen Zentrum das rund 20 m hohe Denkmal der Kaiserin steht, umgeben von den Tritonen- und Najaden-Brunnen. Der Platz wird flankiert von den beiden Gebäuden des Kunsthistorischen Museums und des Naturhistorischen Museums. An der Nordseite liegt der Volksgarten mit dem Theseus-Tempel und dem Denkmal der Kaiserin Elisabeth, allgemein als Sisi bekannt. Weiter nördlich ist das Burgtheater.

Museen in der Hofburg

Bearbeiten

Für die Öffentlichkeit zugänglich ist nur ein Bruchteil der rund 2.600 Räume, denn in der Burg sind etliche Ämter untergebracht, in erster Linie die Kanzlei des Österreichischen Bundespräsidenten. Darüber hinaus gibt es ein Kongresszentrum, Dienstwohnungen und auch etliche Privatwohnungen. Aus der Welt der Habsburger gibt es folgende Besichtigungen

- Kaiserappartements, Silberkammer und Sisi-Museum (Hofburg, Michaelerkuppel). Tel.: +43 (0)1-533 75 70, E-Mail: info@hofburg-wien.at. Geöffnet: geöffnet tägl. ab 9 Uhr bis 17:30 Uhr, Juli Aug bis 18 Uhr. Preis: Eintritt incl. Audioguide 10,50 €.

- 2 Schatzkammer (im mittelalterlichen Teil der Hofburg). Tel.: +43 (0)1-525 24-0 Schätze der Habsburger: Österr. Kaiserkrone, Reichskrone, Schatz des Ordens vom Goldenen Vlies. Geöffnet: geöffnet tägl. außer Di 9-17.30 Uhr. Preis: Eintritt Erw. 11 €.

- Prunksaal der Nationalbibliothek. Eingang Josefsplatz 1; Der Prunksaal der Nationalbibliothek ist wahrscheinlich einer schönsten Bibliothekssäle weltweit und einen Besuch wert. Der Eintritt ist mit 5 € happig, Familien zahlen 9 €, was dabei eine Familie ist, ist österreichisch geregelt und daher kaum durchschaubar. In der Nationalbibliothek sind zahlreiche Dokumente aufbewahrt, die zum Weltdokumentenerbe zählen. Dazu zählen:

- Wiener Dioskurides-Manuskript

- Schlussdokument des Wiener Kongresses

- Atlas Blaeu-Van der Hem

- Bibliotheca Corviniana

- Tabula Peutingeriana

- Mainzer Psalter

- Goldene Bulle

- 3 Kunsthistorisches Museum, in der Neuen Burg. Tel.: +43 (0)1 52 52 40, E-Mail: info@khm.at

- 4 Papyrusmuseum, in der Neuen Burg

- 5 Ephesos-Museum, in der Neuen Burg

- Schmetterlingshaus, im Palmengarten.

- 6 Spanische Hofreitschule

- 7 Weltmuseum Wien, Heldenplatz. Tel.: +43 (0)1 534305052, E-Mail: info@weltmuseumwien.at Völkerkundemuseum neuen Typs mit einigen der weltweit wichtigsten außereuropäischen Sammlungen. Viele Objekte sind der Sammelleidenschaft der Habsburger zu verdanken. Filmische Doku zur Vorbereitung des Besuchs: Museums-Check Geöffnet: Do-Di 10-18 Uhr, Fr bis 21 Uhr.

Museen

Bearbeiten- Kunsthistorisches Museum, Museumsplatz 2. Tel.: +43 (0)1 52 52 40, E-Mail: info@khm.at Über Jahrhunderte zusammengetragene Kunstschätze von unermesslichem Reichtum machen das Kunsthistorische Museum zu einem der größten und bedeutendsten Museen der Welt. Im Jahre 1891 fand die feierliche Eröffnung des neu erbauten Hauses an der Wiener Ringstraße statt. Damals war erstmals der Großteil der kaiserlichen Sammlungen unter einem Dach vereint. Das monumentale Gebäude selbst entstand als Denkmal habsburgischen Mäzenatentums. Die Architekten Gottfried Semper (1803–1879) und Karl von Hasenauer (1833–1894) wählten dafür Formen der italienischen Renaissance, um im Sinne des Historismus den Bezug zu einer für die Kunst und Wissenschaften besonders bedeutsamen Epoche herzustellen. Das Museum umfasst die Ägyptisch-Orientalische Sammlung, die Antikensammlung, die Gemäldegalerie, die Kunstkammer und das Münzkabinett. Es kann ein Kombiticket erworben werden, das auch in der Schatzkammer und dem Ephesos-Museum gültig ist. Filmische Doku zur Vorbereitung des Besuchs: Museums-Check. Geöffnet: Di-Mi, Fr-So 10-18 Uhr, Do 10-21 Uhr. Preis: 16 € (Einzelticket Erwachsene).

- 8 Naturhistorisches Museum, Museumsplatz 3. Tel.: +43 (0)1 52 17 70 In den 19 Hallen des Untergeschosses werden in Gegenuhrzeigerichtung Mineralien inkl. Edelsteine und Edelsteinschmuck, Gesteine und Meteoriten, Erdgeschichte, Fossilien und Dinosaurier, die Urgeschichte einschließlich der Venus von Willendorf und Funde aus dem Salzbergtal bei Hallstatt bzw. von verschiedenen europäischen Fundplätzen, Exponate zur Evolution des Menschen und das digitale Planetarium beschrieben. In den 19 Sälen des Obergeschosses werden biologische Objekte vorgestellt, und zwar Einzeller, Korallen und Weichtiere, Krebse und Insekten, und unterschiedliche Formen von Wirbeltieren wie Fische, Reptilien, Amphibien, Vögel und Säugetiere. Filmische Doku zur Vorbereitung des Besuchs: Museums-Check. Geöffnet: Mo, Do-So 9:00-18.30 Uhr, Mi 9-21 Uhr. Preis: 12 € (Einzelticket Erwachsene), 10 € (ermäßigt).

- 9 Akademie der Bildenden Künste, Schillerplatz 1, 1010 Wien. Tel.: +43 (0)1 588 16 18 18 mit den Gotischen Baurissen (UNESCO-Weltdokumentenerbe)

- 10 Albertina, Albertinaplatz 1, 1010 Wien. Tel.: +43 (0)1 534 83 0 Eine der weltweit führenden grafischen Sammlungen. Merkmal: .

- 11 Erzbischöfliches Dom- und Diözesanmuseum, Stephansplatz 6

- 12 Globenmuseum, Herrengasse 9, 1010 Wien Nach eigenem Bekunden das weltweit einzige Globenmuseum mit rund 250 ausgestellten Exponaten. Preis: Eintritt 3 €.

- 13 Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien. Tel.: +43 (0)1-513 48 50, E-Mail: info@hdm.at Das Haus der Musik ist ein interaktives Klangmuseum auf vier Etagen, 1-Philharmoniker, 2-Sonosphere, 3-Große Meister, 4-Virto Stage und Shop, Erdgeschoss: Café Nicolai, Dachgeschoss: Café Restaurant Huth. Geöffnet: Öffnungszeiten: täglich 10.00 – 20.00 Uhr. Preis: Eintritt Erw. 11 €, Kombikarte mit Mozart-Haus 17 €.

- 14 Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien (im Palais Eskeles). Tel.: +43 (0)1-535 04 31, E-Mail: info@jmw.at Das Ticket gilt innerhalb von 4 Tagen für beide jüdischen Museen. Merkmal: Fotografieren verboten. Geöffnet: Öffnungszeiten: So – Fr 10.00 – 18.00 Uhr. Preis: Eintritt Erw. 12 €.

- 15 Jüdisches Museum Wien, Judenplatz 8, 1010 Wien. Tel.: +43 (0)1-535 04 31, E-Mail: info@jmw.at. Schwerpunkt des Museums sind die Ausgrabungen des mittelalterlichen jüdischen Viertels. Die Grundmauern der der 1421 zerstörten Synagoge und der Frauenschul können besichtigt werden. Eine Sonderausstellung widmet sich dem Wirken des US-amerikanischen Komponisten und Dirigenten Leonard Bernstein. Das Shoa-Mahnmal vor dem Museum befindet sich oberhalb der einstigen Synagoge. Das Ticket gilt innerhalb von 4 Tagen für beide jüdischen Museen. Fotoverbot. Geöffnet: Öffnungszeiten: So – Do 10.00 – 18.00 Uhr, Fr 10.00 – 17.00 Uhr. Preis: Eintritt Erw. 12 €.

- 16 Österreichisches Museum für Angewandte Kunst, Stubenring 3 und 5 Erbaut 1866 bis 1871 von Heinrich von Ferstel. Geöffnet: Di 10:00–21:00; Mi–So 10:00–18:00. Preis: 15 €, 12 € (ermäßigt).

- 17 Römermuseum (Wien Museum), Hoher Markt 3, 1010 Wien. Tel.: +43 (0)1 5355606 Archäologisches Museum. Geöffnet: täglich außer Mo 9-18 Uhr.

- 18 Uhrenmuseum (Wien Museum), Schulhof 2, 1010 Wien. Tel.: +43 (0)1-533 22 65 Rund 3.000 Uhren in drei Stockwerken. Geöffnet: Di – So + Feiertage 10.00 – 18.00 Uhr. Preis: Eintritt Erw. 6 €.

- 19 Bank Austria Kunstforum, 1010 Wien, Freyung 8 Geöffnet: täglich 10 bis 19, Fr 10 bis 21 Uhr.

Bauwerke

BearbeitenRathaus

Bearbeiten

Das 20 Wiener Rathaus wurde in den Jahren 1872 bis 1883 im neugotischen Stil erbaut. Es ist 152 m lang und 127 m breit. An seiner Vorderfront flankieren vier Türme den 98 m hohen Hauptturm, er sollte auf Wunsch des Kaisers niedriger sein als die nahe 99 m hohe Votivkirche. Der Architekt Friedrich von Schmidt ließ jedoch noch die 3,5 m hohe Figur des Rathausmanns auf den Turm setzen. Eine Kopie dieser Figur steht auf der linken Seite vor dem Rathaus.

Eine Besichtigung des Rathauses ist möglich Mo, Mi und Fr jeweils um 13 Uhr außer an Feiertagen und Sitzungstagen. Nähere Informationen beim Stadtinformationszentrum.

Der Rathauspark wird begrenzt im Westen vom Rathaus, im Norden von der Universitätsbibliothek, im Süden ist das Gebäude des Parlaments. Auf der Ostseite trennt ihn der Universitätsring vom Burgtheater und dem Volksgarten. Im Winter dient eine Teilfläche des Parks als Wiener Eistraum, auch findet hier der Christkindlmarkt statt.

Zugang: U-Bahn-Station Rathaus (Landgerichtsstraße, auf der Rückseite des Gebäudes), Straßenbahn: Linien 1, D Haltestelle Rathausplatz/Burgtheater am Universitätsring

Palais

BearbeitenEs gibt zahlreiche adelige Stadtpalais in der Wiener Innenstadt:

- 21 Ehem. Palais Abensberg-Traun, Weihburggasse 26

- Albertina, Augustinerstraße 1. Ehem. Palais des Herzogs Albert von Sachsen-Teschen, heute Museum Albertina.

- 22 Ehem. Palais Bartolotti-Partenfeld, Dorotheergasse 2 Barockes Stadtpalais, erbaut um 1720 wahrscheinlich nach Plänen von Johann Lucas von Hildebrand.

- 23 Ehem. Palais Batthyani, Herrengasse 19

- 24 Ehem. Palais Batthyani-Schönborn, Renngasse 4 Barockes Stadtpalais, erbaut 1699 bis 1706 von Johann Bernhard Fischer von Erlach.

- 25 Ehem. Böhmische Hofkanzlei, Judenplatz 11 Heute Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof, erbaut 1809 bis 1714 nach Plänen von Johann Bernhard Fischer von Erlach.

- 26 Ehem. Palais Brassican-Wlczek, Herrengasse 5

- 27 Ehem. Palais Caprara-Geymüller, Wallnerstraße 8 Wichtiges Palais des frühen Hochbarocks.

- 28 Ehem. Palais Coburg, Seilerstätte 1-3

- 29 Ehem. Palais Collalto, Am Hof 13

- 30 Ehem. Palais Corbelli-Schöller, Johannesgasse 7 Erbaut zwischen 1695 und 1709, Johann Lucas von Hildebrand zugeschrieben.

- 31 Ehem. Palais Daun-Kinsky, Freyung 4 Erbaut 1713 bis 1719 von Johann Lucas von Hildebrand für Feldmarschall Wirich Philipp Graf Daun.

- 32 Ehem. Palais Dietrichstein, Minoritenplatz 3

- Ehem. Palais Dietrichstein-Lobkowitz, Josefsplatz 4. Erster bedeutender Stadtpalast nach der 2.Türkenbelagerung 1683 am Übergang vom Früh- zum Hochbarock, erbaut 1690 bis 1694 von Giovanni Tencalla und Johann Bernhard Fischer von Erlach.

- 33 Ehem. Palais Dumba, Parkring 4

- 34 Ehem. Palais Ephrussi, Universitätsring 14 rbaut 1869 bis 1873 von Theophil von Hansen für den Bankier Ignaz Ritter von Ephrussi.

- 35 Ehem. Palais Equitable, Stock-im-Eisen-Platz 3

- 36 Ehem. Palais Erdödy-Fürstenberg, Himmelpfortgasse 13

- 37 Erzbischöfliches Palais, Rotenturmstraße 2

- Ehem. Palais Erzherzog Karl - Ypsiilanti, Seilestätte 30. Heute Haus der Musik.

- 38 Ehem. Palais Erzherzog Ludwig Viktor, Schwarzenbergplatz 1 Erbaut 1863 bis 18969 von Heinrich von Ferstel.

- 39 Ehem. Palais Erzherzog Wilhelm/Hoch-und Deutschmeisterpalais, Parkring 8 Erbaut 1864 bis 1867 von Theophil von Hansen für den Großmeister des Deutschen Ritterordens Erzherzog Wilhelm.

- 40 Ehem. Palais Esterhazy, Wallnerstraße 2

- 41 Ehem. Palais Fries-Pallavicini, Josefsplatz 5

- Ehem. Palais Grundmann-Esterhazy, Kärntner Straße 41.

- 42 Ehem. Palais Harrach, Freyung 3

- Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Minoritenplatz 1-2.

- 43 Ehem. Palais Hazenberg, Grünangergasse 4 Bemerkenswertes Stadtpalais mit reicher hochbarocker Fassadengliederung, erbaut 1702 bis 1707 von Antonio Beduzzi.

- 44 Ehem. Palais Henckel von Donnersmarck, Weihburggasse 3 Heute ein Hotel.

- 45 Ehem. Palais Herzog Philipp von Württemberg, Kärntner Ring 16. Heute Hotel Imperial.

- Hofkammerarchiv, Johannesgasse 6.

- 46 Justizpalast, Schmerlingplatz 10 bis 11

- 47 Ehem. Palais Klein, Dr.Karl-Lueger-Platz 2

- 48 Ehem. Palais Königswarter, Kärnter Ring 4

- 49 Ehem. Palais Lemberg-Sprinzenstein, Wallnerstraße 3 Sog. Kaiserhaus.

- 50 Ehem. Palais Larisch-Mönnich, Johannesgasse 26 Erbaut 1867 bis 1868 von August Siccard von Siccardsburg und Eduard van der Nüll.

- 51 Ehem. Palais Leitenberger, Parkring 16 Heute Hotel.

- 52 Stadtpalais Liechtenstein, Bankgasse 9 Stadtpalast des Fürsten zu Liechtenstein, Beginn der hochbarocken Architektur in Wien, erster Wiener Palast nach dem Vorbild römischer Architektur des Hochbarock.

- 53 Palais Lützow, Bösendorfer Straße 13

- 54 Palais Modena, Herrengasse 7 Heute Bundesministerium für Inneres.

- 55 Palais Mollard - Clary, Herrengasse 9

- 56 Palais Neupauer - Breuner, Singerstraße 16

- 57 Ehem. Niederösterreichisches Landhaus, Herrengasse 13

- 58 Ehem. Niederösterreichische Statthalterei, Herrengasse 11

- 59 Ehem. Palais Ofenheim, Schwarzenbergplatz 15

- 60 Palais Palffy, Josefsplatz 6

- 61 Palais Porcia, Herrengasse 23

- Ehem. Palais Prinz Eugen, Hummielpfortgasse 8. Heute Bundesministerium für Finanzen, Architekten u. a. Johann Bernhard Fischer von Erlach und Johann Lucas von Hildebrand.

- Ehem. Palais Questenberg-Kaunitz, Johannesgasse 5-5a. Heute Bundesministerium für Finanzen.

- 62 Ehem. Sacoysches Damenstift, Johannesgasse 15

- 63 Ehem. Palais Schey von Koromla, Goethegasse 3

- 64 Ehem. Palais Starhemberg, Minoritenplatz 5 Heute Ministerium für Bildung, Unterricht und Kunst.

- 65 Ehem. Palais Sturany, Schottenring 11

- Ehem. Todesco Haus, Kärntner Ring 14.

- 66 Ehem. Palais Todesco, Kärntner Straße 51

- 67 Ehem. Palais Trauttmannsdorff, Herrengasse 21

- 68 Ehem. Palais Wertheim, Schwarzenbergplatz 17 Heute zugänglich über Schwarzenbergplatz 16, erbaut 1864 bis 1868 von Heinrich von Ferstel.

Historische Bauwerke

BearbeitenEntlang der Ringstraße: Staatsoper, Kunsthistorisches und Naturhistorisches Museum, Parlament, Burgtheater, Rathaus, Universität, Votivkirche, Börse und eine Vielzahl von ehemaligen Adelspalästen.

- Akademisches Gymnasium, Beethovenplatz 1. Erbaut 1863-1866 von Friedrich von Schmidt im neugotischen Stil, erster Profanbau von Friedrich von Schmidt.

- 69 Ehem. Allgemeine Österreichische Bodencreditanstalt, Teinfaltstraße 8-10 Heute Außenstelle der Universitätsbibliothek.

- 1 Alte Universität, Dr.Ignaz-Seipel-Platz 1 und 2.

- Altes Rathaus, Wipplingerstraße 8. Heute Magistratisches Bezirksamt für den 1.Bezirk.

- 1 Hotel Bristol, Kärntner Ring 1 und 3. Bedeutender historisch-secessionistischer Hotelkomplex an der Ringstraße.

- 1 Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2 Ehem. Geheime Hof- und Staatskanzlei, erbaut 1717 bis 1721 von Johann Lucas von Hildebrand.

- 70 Ehem. Bürgerliches Zeughaus, Am Hof 10 Heute Feuerwehrzentrale.

- 1 Burgtheater, Universitätsring 2. Ehem. Hofburgtheater, erbaut 1874 bis 1888 von Gottfried Semper und Carl von Hasenauer.

- Dorotheum, Dorotherrgasse 17.

- Erzbischöfliches Curhaus, Stephansplatz 3 und 3a.

- Ehem. Gerichtsgebäude, Riemergasse 7.

- Göttweigerhof, Spiegelgasse 9. Erbaut 1828 bis 1830 von Josef Kornhäusel.

- Ehem. Grand Hotel, Kärntner Ring 9 und 11 bis 13. Heute ANA Grand Hotel.

- Handelsakademie, Akademiestraße 12. Erstes fertiggestelltes öffentliches Gebäude in Formen des Romantischen Historismus.

- Ehem. Handelskammer, Stubenring 8-10. Heute Wirtschaftskammer Wien.

- Hauptpost, Postgasse 8-10.

- Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Minoritenplatz 1-2.

- 71 Heiligenkreuzerhof, Schönlaterngasse 5

- Hofkammerarchiv, Johannesgasse 6.

- 72 Justizpalast, Schmerlingplatz 10 bis 11.

- Klosterneuburgerhof, Plankengasse 6-7.

- 73 Ehem. Kriegsministerium, Stubenring 1 Heute Regierungsgebäude.

- Kunsthistorisches und Naturhistorisches Museum, Brungring 5 + 7. Ehem. Hofmuseen.

- 74 Künstlerhaus, Karlsplatz 5

- Kursalon, Johannesgasse 10.

- 1 Ehem. Länderbank, Am Hof 2

- 2 Ehem. Länderbank, Hohenstaufengasse 3 Erbaut 1882 bis 1884 von Otto Wagner.

- 75 Laurenzergebäude, Fleischmarkt 19

- 76 Loos-Haus, Michaelerplatz 3 Erbaut 1909 bis 1911 von Adolf Loos für die Schneiderfirma Goldmann und Salatsch.

- 77 Melkerhof, Schottengasse 3-3a

- 78 Musikverein, Dumbastraße 3

- Ehem. Österreische Nationalbank, Herrengasse 17. Ursprünglicher Sitz der Nationalbank.

- Ehem. Österreichische Creditanstalt für Handel und Gewerbe, Renngasse 2. Heute Kunstforum der Bank Austria.

- 79 Parlament, Dr.Karl-Renner-Ring 3 Erbaut 1871 bis 1883 von Theophil Hansen.

- 80 Postsparkasse, Georg-Coch-Platz 2 Erweitert 1910 bis 1912 von Otto Wagner, eines der bedeutendsten Bauwerke des Wiener Jugendstils.

- Ronacher, Seilerstätte 9.

- 2 Hotel Sacher, Philharmoniker Straße 1 Merkmale: ★★★★★, 152 Zimmer.

- 81 Secession, Friedrichstraße 12 Erbaut 1897 bis 1898 von Josef Maria Olbrich als Vereins-und Ausstellungsgebäude für die aus der Künstlerhausgemeinschaft ausgtetreteten Vereinigung bildender Künstler Wiener Secession.

- 82 Seitenstettenhof, Seitenstettengasse 5 Erbaut 1825 bis 1927 von Josef Kornhäusel.

- 2 Staatsoper, Opernring 2 Ehem. Hofoper, erbaut 1861 bis 1869 von August Siccard von Siccardsburg und Eduard van der Nüll.

- Ehem. Stadtbanco-Gebäude, Singerstraße 17 bis 19.

- 2 Universität, Universitätsring 1. Erbaut 1873 bis 1884 von Heinrich von Ferstel.

- 83 Urania, Julius-Raab-Platz 5. Tel.: +43 (0)1 891 74 15 00 00 (Sternwarte), +43 (0)1 891 74 10 10 00 (Volkshochschule)

- Wiener Bauinnung, Wolfengasse 4.

- 84 Wiener Neustädter Hof, Sterngasse 3

- Zwettlerhof, Stephansplatz 5.

Moderne Architektur bis 1918

Bearbeiten

- Secession. Ausstellungsgebäude der Künstlervereinigung Wiener Secession (Jugendstil). Auffällig ist die goldfarbene Kuppel. Das Gebäude wurde 1897/98 von Joseph M. Olbrich errichtet. Es steht an der Friedrichsstraße 12 direkt vor dem Naschmarkt an der Wienzeile (4. Bezirk Wieden und 6. Bezirk Mariahilf). Ein Bild des Gebäudes ziert die Rückseite der österreichischen 50-Ct-Münze.

- Mietshaus, Schottenring 23. Architekt Otto Wagner, 1877.

- Ehem. Länderbank, Am Hof. Architekt Otto Wagner, 1882.

- Mietshäuser, Stadiongasse 6 und 8. Architekt Otto Wagner, 1882.

- Ankerhaus, Graben 10. Architekt Otto Wagner, 1894.

- 85 Café Museum, Friedrichstraße 6 Architekt Adolf Loos, 1899 (Rekonstruktion 2003).

- Stadtbahnstation Karlsplatz, Karlsplatz. Architekt Otto Wagner, 1899 (siehe Wieden).

- 1 Engel-Apotheke, Bognergasse 9 Architekt Oskar Laske, 1902.

- Unterirdische Bedürfnisanstalt, vor Graben 22. 1905.

- 1 Loos-Bar, Kärntner Durchgang 10. Architekt Adolf Loos, 1908.

- 86 Urania, Uraniastraße 1. Architekt Max Fabiani, 1908.

- Looshaus, Michaelerplatz 3. Architekt Adolf Loos, 1911.

- 87 Portal Buchhandlung Manz, Kohlmarkt 16. Architekt Adolf Loos, 1912.

- 88 Schneidersalon Knize, Graben 13. Architekt Adolf Loos, 1913.

- Wohnung Boskovits, Bartensteingasse 9. Architekt Adolf Loos, 1913, heute: Musiksammlung der Wien Bibliothek.

Moderne Architektur 1919 bis 1945

Bearbeiten- Portal ehem. Merkur-Bank, Friedrich-Schmidt-Platz 6. Architekt Adolf Loos, 1932.

- Hochhaus Herrengasse, Herrengasse 6-8. 1932.

Moderne Architektur 1946 bis 1989

Bearbeiten- Opernpassage, Kärntner Straße. Architekt Adolf Hoch, 1955.

- 89 Ringturm, Schottenring 30 Architekt Erich Boltenstern, 1955.

- 3 Hotel am Parkring, Parkring 12. Architekten Erich Boltenstern, Kurt Schlauss, 1962.

- Ehem. Kerzengeschäft Retti, Kohlmarkt 8-10. Architekt Hans Hollein, 1965.

- Ehem. Boutique CM, Tegetthoffstraße 3. Architekt Hans Hollein, 1967.

- Ehem. Juwelier Schullin I, Graben 26. Architekt Hans Hollein, 1974.

- Reiss-Bar, Marco d'Aviano-Gasse 1. Architekten Coop Himmelblau, 1978.

- Bar Roter Engel, Rabensteig 5. Architekten Coop Himmelblau, 1981.

- Juwelier Schullin II, Kohlmarkt 7. Architekt Hans Hollein, 1982.

- Restaurant Kiang, Rotgasse 8. Architekt Helmut Richter, 1984.

- Atelier Baumann, Borseplatz 3. Architekten Coop Himmelblau, 1985.

- Haas-Haus, Stock-im-Eisen-Plaz 4. Architekt Hans Hollein, 1985.

Moderne Architektur seit 1990

Bearbeiten- 90 Akademiehof, Getreidemarkt 2-4. Architekten Roland Rainer und Gustav Peichl, 1996.

Denkmäler

Bearbeiten- Abraham a Santa Clara-Denkmal, Burggarten.

- Austria-Brunnen, Freyung.

- 91 Beethoven-Denkmal, Beethovenplatz

- 92 Bruckner-Denkmal, Stadtpark

- Danubius-Brunnen (Albrechtsbrunnen), Albertinaplatz.

- 93 Denkmal gegen Krieg und Faschismus, Albertinaplatz Errichtet 1983 bis 1991 vom Bildhauer Alfred Hrdlicka.

- 94 Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz, Ballhausplatz Nach einem Entwurf von Olaf Nicolai.

- 95 Kaiserin-Elisabeth-Denkmal, Volksgarten/Richtung Löwelstraße

- Erzherzog Karl-Denkmal und Prinz Eugen-Denkmal, Heldenplatz.

- 96 Fischer-von-Erlach-Denkmal, Rathauspark

- Kaiser Franz Joseph-Denkmal, Burggarten.

- Goethe-Denkmal, Ecke Goethegasse/Opernring.

- Holocaust-Denkmal, Judenplatz. Erstes Holocaust-Mahnmal der Stadt Wien zum Gedenken an die 65.000 jüdischen Österreicher, die von den Nationalsozialisten ermordet wurde, errichtet 1996 bis 1999 nach Entwürfen von Rachel Whitehead.

- 97 Lehar-Denkmal, Stadtpark

- Lessing-Denkmal, Judenplatz.

- 98 Maria Theresia-Denkmal, Mara Theresien-Platz

- Mariensäule, Am Hof.

- Moses-Brunnen, Franziskaner Platz.

- 99 Mozart-Denkmal, Burggarten

- Opfer des Faschismus-Denkmal, Morzinplatz.

- Pestsäule, Graben.

- Providentia-Brunnen (Donner-Brunnen), Neuer Markt.

- Schiller-Denkmal, Schillerplatz.

- 99 Schubert-Denkmal, Stadtpark

- 99 Johann Strauß-Denkmal, Stadtpark

- Vermählungsbrunnen (Josephsbrunnen), Hoher Markt.

Kunst im öffentlichen Raum

Bearbeiten- Mahnmal für die österreichischen jüdischen Opfer der Shoah, Judenplatz. Künstlerin: Rachel Whitehead, 2000.

- 99 Ferryman, Fußgängerzone Tuchlauben Künstler: Tony Craigg, 1997.

- 99 Yellow Fog, Verbund-Zentrale, Am Hof 6a Künstler: Olafur Eliasson, 2008.

- KÖR am Kunstplatz Graben

- Wiener Trio, Franz-Josefs-Kai/Schottenring. Künstler: Philip Johnson, 1996.

- Feuermauer, Screyvogelgasse 2. Künstler: Heimo Zobernigg, 2002.

- Der Muse reicht's, Arkadenhof der Universität, Universitätsring 1. Künstlerin: Iris Andraschek, 2009.

- PI, Karlsplatz Westpassage/Friedrichstraße. Künstler: Ken Lum, 2006.

- STYLIT, Weiskirchnerstraße/Eecke Stubenring. Künstler: Michael Kienzer, 2005.

- MAKlite, Stubenring 5. Künstler: James Turell, 2004.

Straßen und Plätze

Bearbeiten- Ringstraße. Prachtboulevard anstelle der alten Stadtmauer errichtet, umfasst die Innere Stadt, Details siehe Artikel Wien.

- Kärntner Straße. Sie beginnt am Karlsplatz, geht über die Ringstraße (Opernring bzw. Kärntner Ring) vorbei an der Staatsoper. Beim Hotel Sacher an der Philharmonikerstraße wird sie zur Fußgängerzone. Sie geht in nördliche Richtung weiter über den Stock-im-Eisen-Platz bis zum Stephansplatz. In der Kärntner Straße und den sind zahlreiche renommierte Geschäfte der gehobenen Preisklasse, allerdings auch sehr viele Läden, die ihr Angebot nur auf die zahlreichen Touristen ausgerichtet haben.

- Stephansplatz. Standort des Stephansdoms, U-Bahn-Station (Linien U1 und U3), Zentrum der Stadt Wien, Fußgängerzone.

- Graben. Er zweigt beim Stock-im-Eisen-Platz von der Kärntner Straße ab und endet beim Kohlmarkt bzw. den Tuchlauben. Etwa in der Mitte der Prachtstraße steht die Pestsäule. Die Geschäfte am Graben sind in der Regel qualitativ und preislich im gehobenen Segment angesiedelt.

- Kohlmarkt. Die relativ kurze Straße ist Fußgängerzone, sie beginnt am Graben und endet am Michaeler Platz bei der Hofburg.

- Freyung. Der Platz zwischen Schottentor und Stephansplatz ist umgeben von mehreren Stadtpalais, ein markantes Bauwerk ist die Schottenkirche. An der Freyung findet ein Ostermarkt und der Altwiener Christkindlmarkt statt. Bekannte Bauwerke an der Freyung sind das Palais Kinsky und das Palais Ferstel, ehemals Österreichische Nationalbank, mit einer schönen Passage.

- Fleischmarkt. Haus Nr. 1 wurde 1909/1910 für die Papierfavrik Steyrermühl erbaut und 1913 mit den Häusern Nr. 3 und 5 verbunden. 1987 bis 1989 erfolgte ein Gesamtumbau durch die Architekten Glück und Partner.

- Schwarzenbergplatz. Der langgezogene Platz reicht von der Ringstraße bis zur Verzweigung Prinz-Eugen-Straße / Rennweg und ist mit zahlreichen Prunkbauten der Ringstraßenzeit bestanden.

Parks

BearbeitenVerschiedenes

Bearbeiten- 3 Spanische Hofreitschule, Michaelerplatz 1. Tel.: +43 1 5339031. Die Spanische Hofreitschule Wien ist das einzige Reitinstitut der Welt, in dem seit 400 Jahren klassische Reitkunst in reinster Form gepflegt und die Ausbildung nach jahrhundertelang mündlich überlieferten Methoden durchgeführt wird.

Aktivitäten

BearbeitenDas Zentrum Wiens bietet alle Möglichkeiten einer internationalen Metropole.

Einkaufen

BearbeitenKärntner Straße, Graben und Kohlmarkt sind elegante Einkaufsmeilen. Die Preise sind allerdings entsprechend hoch.

- 3 Dorotheum, 1010 Wien, Dorotheergasse 17. Tel.: +43-1-515 60-0, Fax: +43-1-515 60-443, E-Mail: kundendienst@dorotheum.at. Grüsstes Auktionshaus Mitteleuropas. Fast täglich Auktionen von Kunst, Antiquitäten, Schmuck. Allein wegen der Atmosphäre lohnend.

- 4 Xocolat, Freyung 2. In der Passage des Palais Ferstel findet sich ein wenig versteckt dieses nicht ganz billige Schokoladenfachgeschäft mit einer wirklich erstaunlichen Auswahl von teils ausgefallenen und handgefertigten Sorten - schon das Geruchserlebnis ist betörend.

- 5 Männer, Rotenturmstr. 2 (am Stephansplatz). Wer kennt sie nicht die legendären Waffeln, direkt am Stephansplatz gibts eine Art Fabrikverkauf, man könnte es auch MannerMania nennen. Hier gibts alles rund um die berühmte Waffel, und sogar die Waffeln selber! Geöffnet: Öffnungszeiten: Mo – Fr 10.00 – 21.00 Uhr.

- 6 Demel (K.u.K. Hofzuckerbäcker Wien), Kohlmarkt 14, A-1010 Wien. Tel.: +43 (0)1 535 17 17-0, E-Mail: wien@demel.com. Die Zuckerbäckerei Demel ist seit ihrer Gründung im Jahr 1786 eine der renommierten Konditoreien. Auch wenn die Produkte im oberen Preissegment angesiedelt sind, lohnt sich zumindest ein Blick in die Schaufenster des Hauses. Der Shop im Erdgeschoss bietet zahlreiche Spezialitäten des Hauses, dazu gehören kandierte Veilchen ebenso wie die berühmte Demel-Torte und Demels Sachertorte, man findet Köstlichkeiten aus Schokolade und Marzipan, alles auf Wunsch auch verpackt in hölzernen Schachteln als stilvolles Souvenir. Im Kellergeschoss ist das Demelmuseum von 11-18 Uhr geöffnet, neben süßen Schaustücken erfährt man einiges über die Geschichte des Hauses. Schließlich sind im 1. und 2. Obergeschoss die großzügigen und stilvollen Räume des Kaffeehauses. Geöffnet: täglich 9.00 – 19.00 Uhr.

Küche

BearbeitenKaffeehäuser

Bearbeiten

Wien ist bekannt für seine Kaffeehauskultur. In der Innenstadt finden sich einige traditionelle Kaffeehäuser:

- 1 Café Bräunerhof, Stalburggasse 4, 1010 Wien. Tel.: +43 (0)1 5123893 Geöffnet: Mo bis Fr 8 bis 21 Uhr, Sa 8 bis 19 Uhr, So 10 bis 19 Uhr.

- 2 Café Central, Herrengasse 14, 1010 Wien (Ecke Strauchgasse). Tel.: +43 (0)1 533376426, Fax: +43 (0)1 533356422 Mo bis Fr 15 bis 18 Uhr Klaviermusik. Bei der Ankunft steht man in der Schlange und wartet bis einem ein Tisch zugewiesen wird. Die Kellner sprechen englisch bis sie merken, dass man deutsch versteht, sind aber sehr zuvorkommend. Geöffnet: Mo bis Sa 7.30 bis 22 Uhr, So 10 bis 18 Uhr.

- 3 Café-Restaurant Diglas, Wollzeile 10, 1010 Wien. Tel.: +43 (0)1 5132699 Geöffnet: Mo bis So 7 bis 24 Uhr.

- 4 Café Frauenhuber, Himmelpfortgasse 6, 1010 Wien. Tel.: +43 (0)1 5128383, Fax: +43 (0)1 5125990 Geöffnet: Mo bis So 8 bis 24 Uhr.

- 5 Kaffee Alt Wien, Bäckerstraße 9, 1010 Wien. Tel.: +43 (0)1 5125222 Die seit 1922 bestehende Einrichtung ist eigentlich ein klassisches Kaffeehaus. Mit seinen vielen Plakaten an den Wänden ist es aber auch Beisl und Bar. Es bietet günstige Getränke und typische Kaffeehausspeisen (empfehlenswert: Alt-Wiener Suppentopf, Gulasch). Es ist aber auch spätabends geöffnet, somit ist es ein idealer Ort für den Nachmittagskaffee und auch fürs Bier am Abend. Relativ untouristisch für diese Lage. Geöffnet: Täglich 9-2 Uhr.

Günstig

Bearbeiten

- 6 Miznon, Schulerstraße 4, 1010 Wien. Tel.: +43 (0)1 5121053 Jüdisches Streetfood, Empfehlung Karfiol (Blumenkohl) Geöffnet: täglich 12.00-22.30 Uhr.

- 7 Gulaschmuseum, Schulertraße 20, 1010 Wien. Tel.: +43 (0)1 512 10 17. Auf der Speisekarte steht eine zweistellige Anzahl von Gulaschgerichten. Auf der Homepage gibt es einen Gutschein für einen kostenlosen Aperitif, der in Verbindung mit einem Gericht von der Speisekarte eingelöst werden kann. Gutschein ausdrucken und bei der Bestellung vorzeigen. Geöffnet: Täglich 10.00 bis 24.00 geöffnet.

Das Jugendstilgebäude der Postsparkasse ist ein Bauwerk der Jahrhundertwende. In der dahinter liegenden Postgasse wurden die Beamten gespeist. Bis heute findet man hier zwei der besten Innenstadt-Beisln:

- 8 Czaak, Postgasse 15, 1010 Wien. Tel.: +43 (0)1 5137215.

- 9 Gasthaus Pfudl, Bäckerstraße 22 (Ecke Postgasse/Bäckerstraße), 1010 Wien. Tel.: +43 (0)1 5126705. Von Montag bis Freitag gibt es ein Mittagsmenü zu einem Preis von 7,50 €. Geöffnet: Montag bis Sonntag durchgehend von 10.00 bis 24.00 Uhr geöffnet, kein Ruhetag.

- 10 Reinthaler’s Beisl, Dorotheergasse 4, 1010 Wien. Tel.: +43 1 5131249. Ein urgemütliches Beisl, dessen Gastraum holzvertäfelt und rustikal eingerichtet ist. Es wird hier Wiener Küche geboten. Bei den einheimischen Gästen ist die "gebackene Leber sehr beliebt, egal ob mit "Erdäpfelsalat" oder "Rösti". Auch die sonstige Gerichte sind sehr empfehlenswert. Trotz der Lage und Nähe zum "Graben" sind die Preise günstig und die Portionen groß.

- 11 Zwölf Apostelkeller, Sonnenfelsgasse 3, 1010 Wien. Tel.: +43 (0)1 5126777 Restaurant in zwei Kellergewölben mit Wiener Küche. Geöffnet: Täglich 10-24 Uhr.

Mittel

Bearbeiten

- 12 Figlmüller, Wollzeile 5, 1010 Wien; zweites Restaurant: Bäckerstraße 6, 1010 Wien. Tel.: +43 (0)1 512 61 77 (Wollzeile), +43 1 512 17 60 (Bäckerstraße). Stark beworbenes (Schweine-)Schnitzelrestaurant. Es ist nicht wert, dass man sich für einen Platz anstellt. Gute Schnitzel gibt es in zahlreichen anderen Restaurants auch. Geöffnet: täglich 11:00-22:30 Uhr.

- 13 Plachutta Nussdorf, Wollzeile 38, 1010 Wien. Tel.: +43 1 5121577. Die Spezialität ist Tafelspitz, er kommt immer in Brühe, mit Markknochen, Kartoffeln und Wurzelgemüse gemeinsam im Topf. Als Beilagen gibt es Gemüse, Apfelkren, Spinat, Schnittlauchsoße und (gebähtem) Röstbrot. Vorher entscheidet man sich für eine Suppeneinlage Frittaten, Fleischstrudel oder Lederknödel, die man dann mit der Brühe aus dem Tafelspitztopf als Vorspeise genießt. Das Mark aus dem Knochen streicht man ein Röstbrot. Geöffnet: Täglich von 11.30 bis 24.00 Uhr, Küchenschluss 23.15 Uhr.

- 14 reisinger's am salzgries, Salzgries 15, 1010 Wien. Tel.: +43 676 648 17 48, E-Mail: service@cafe-reisinger.at. Helles, hübsches Tageslokal mit täglich wechselnder kleiner Karte. Mittags Wiener und mediterrane Speisen, abends Sandwiches (u.a. Pastrami und Pulled Pork) sowie Salate. Hausgemachte Desserts. Zu trinken gibt es Schremser Bier vom Fass, offene Weine, Caffè aus Verona und hausgemachte Limonade; Speisen auch zum Mitnehmen. 25 Sitzplätze, Schanigarten für 12 Personen. Geöffnet: Mo 11h-16h, Di/Mi/Do 11h-16h und 17h-22h, Fr 11h-16h.

- 15 Zum Leupold, Schottengasse 7, 1010 Wien. Tel.: +43 533 93 81 12, E-Mail: office@leupold.at. Im vorderen Bereich Bierlokal, im hinteren gutbürgerliches Restaurant, immer Sommer [Schanigarten]. Ältestes Internet-Cafe Wiens. Geöffnet: täglich 10h-24h.

- è tricaffè, Rotenturmstr. 25. Mitten im Bermudadreieck Wiens gelegene Mischung aus Bistro, Café und Restaurant mit italienischer Küche.

Gehoben

Bearbeiten- 16 Zum Schwarzen Kameel, Bognergasse 5, 1010 Wien. Tel.: +43 1 533812511 Das Restaurant wurde 1618 gegründet, 1901-1902 wurde das Gebäude neu erbaut und das Interieur ist bis heute erhalten, ein Kleinod in schönstem Wiener Jugendstil. Geöffnet: Geöffnet ist täglich von 8.00 bis 24:00, Küche von 12:00 bis 23:00 Uhr. Preis: Hauptgerichte 20 € bis 40 €.

- 17 Pastamara - Bar con Cucina, Schubertring 5-7, 1010 Wien (im Ritz-Carlton, Vienna). Tel.: +43 (0)1 31188. Sizilianische Küche von Ciccio Sultano. Geöffnet: Mo-Fr 8:30-23:30 Uhr, Sa-So 9:00-23:30 Uhr.

Nachtleben

BearbeitenTheater

Bearbeiten- 3 Burgtheater, Universitätsring 2. Tel.: +43 (0)1 51444-4140, E-Mail: info@burgtheater.at Geöffnet: Öffnungszeiten: Mo – Fr 8.00 – 18.00 Uhr, Sa + So 9.00 – 12.00 Uhr, Jul/Aug: Mo – Fr 9.00 – 15.00 Uhr, Theaterferien von 01.07. bis 31.08., Führungen im Burgtheater in den Sommermonaten: Mo – So 15.00 Uhr.

- 4 Kasino am Schwarzenbergplatz, Schwarzenbergplatz 1. Tel.: +43 (0)1 51444-4140, E-Mail: info@burgtheater.at. Geöffnet: Theaterferien von 01.07. bis 31.08.

- 5 Drachengasse 2 Theater, Fleischmarkt 22. Tel.: +43 (0)1 5131444, Fax: +43 (0)1 5120604, E-Mail: theater@drachengasse.at.

- 6 Garage X / Theater Petersplatz, Petersplatz 1. Tel.: +43 (0)1 5353200, E-Mail: buero@garage-x.at. Geöffnet: Tageskasse: Mo – Fr 14.00 – 18.00 Uhr.

- 7 Kammerspiele, Rotenturmstr. 20. Tel.: +43 (0)1 42700-0, Fax: +43 (0)1 42700-60, E-Mail: office@josefstadt.org.

- 8 Komödie am Kai, Franz-Josefs-Kai 29. Tel.: +43 (0)1 5332434-0, Fax: +43 (0)1 5332434-76, E-Mail: tickets@komoedieamkai.at. Geöffnet: Öffnungszeiten: Mo 10.00 – 13.00 Uhr + 16.00 – 19.00 Uhr, Di – Sa 10.00 – 13.00 Uhr + 16.00 – 20.15 Uhr.

- 9 Koproduktionshaus Wien, Karlsplatz 5 (im Künstlerhaus Wien). Tel.: +43 (0)1 5878774, E-Mail: tickets@brut-wien.at.

- 10 Stadt Theater Walfischgasse, Walfischgasse 4. Tel.: +43 (0)1 5124200, Fax: +43 (0)1 5124200-20, E-Mail: info@stadttheater.org.

- 11 Theater Die neue Tribüne, Universitätsring 4. Tel.: +43 (0)664-2344256, E-Mail: office@tribuenewien.at.

- 12 Theater im Zentrum, Liliengasse 3. Tel.: +43 (0)1 5121277, Fax: +43 (0)1 52110-500, E-Mail: info@tdj.at. Karten für Staatsoper und Burgtheater sind nur schwer erhältlich, da die Vorstellungen meist ausverkauft sind. Am ehesten erhält man Karten für Kammerkonzerte (Musikvereinsgebäude).

Oper

Bearbeiten- Wiener Staatsoper, Opernring 2. Tel.: +43 (0)1 51444-0, E-Mail: information@wiener-staatsoper.at

Musical

Bearbeiten- 13 Ronacher Etablissement, Seilerstätte 9. Tel.: +43 (0)1 51411-0, Fax: +43 (0)1 51411-511, E-Mail: nfo@vbw.at. Tageskassen im Theater an der Wien, Linke Wienzeile 6, 1060 Wien, täglich 10.00 – 19.00 Uhr, Raimund Theater, Wallgasse 18 - 20, 1060 Wien, Mo – Sa 10.00 – 13.00 Uhr + 14.00 – 18.00 Uhr, So 14.00 – 18.00 Uhr und Ronacher, Seilerstätte 9, 1010 Wien Mo – Sa 10.00 – 13.00 Uhr + 14.00 – 18.00 Uhr, So 14.00 – 18.00 Uhr, Abendkasse: An Vorstellungstagen ab 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn, Telefonische Buchung mit Kreditkarte unter +43 1 58885 täglich 8.00 – 20.00 Uhr, Ermässigte Karten ab 14.00 Uhr: Am Vorstellungstag sind ab 14.00 Uhr je nach Verfügbarkeit am Wien-Ticket Pavillon bei der Staatsoper um 25 % ermäßigte Restkarten für Musicals im Ronacher und Raimund Theater erhältlich.

Klassische Musik

Bearbeiten- 14 Musikverein Wien, Musikvereinsplatz 1. E-Mail: tickets@musikverein.at.

- 15 Wiener Konzerthaus, Lothringerstraße 20. Tel.: +43 1 242002, Fax: +43 1 24200-110, +43 1 24200-100 (Infoline), E-Mail: ticket@konzerthaus.at. Geöffnet: Öffnungszeiten des Ticket- & Service-Centers: Mo – Fr 9.00 – 19.45 Uhr, Sa 9.00 – 13.00 Uhr, sowie jeweils 45 Min. vor Veranstaltungsbeginn; Telefonzeiten: Mo – Fr 8.00 – 18.30 Uhr, Sa 9.00 – 13.00 Uhr + 16.00 – 18.30 Uhr, So + Feiertage 10.00 – 13.00 Uhr + 16.00 – 18.30 Uhr.

Jazz

Bearbeiten- 2 Jazzclub Porgy & Bess, Riemergasse 11.

Unterkunft

BearbeitenGünstig

BearbeitenMittel

Bearbeiten- Apartments Maria-Theresien und Hofburg. Tel.: +43 (1) 319 41 41, Fax: +43(1) 319 41 41, E-Mail: office@austria-apartments.at. Vermietung von 10 Ferienwohnungen für 2 – 6 Personen.

- Ferienwohnung Wien bei ViennaCityFlats. Tel.: +43 699 1550 1112, E-Mail: office@viennacityflats.at. Vermietung von 5 Ferienwohnungen im Zentrum.

Gehoben

Bearbeiten- Hollmann Beletage - Design & Boutique, Köllnerhofgasse 6. Tel.: +43-1-96 11 960, E-Mail: hotel@hollmann-beletage.at. Design & Boutique Hotel mit nur 25 Zimmern im Herzen Wiens.

- 4 Hotel König von Ungarn, Schulerstraße 10, 1010 Wien (U 1, 3 Stephansplatz). Tel.: +43 (0)1 51 58 40, Fax: +43 (0)1 51 58 48, E-Mail: hotel@kvu.at Historisches 4-Sterne-Hotel in einem Pawlatschenhaus unweit des Stephansdoms mit überdachten Innenhof, 44 Zimmern (Einzel-, Doppelzimmer, Appartements, Penthouse Suite; 33 klassische und elf moderne Zimmer), Restaurant und Bar. Das seit 1746 bestehende Hotel ist das älteste Wiens und wurde in den 1970er-Jahren um ein Stockwerk aufgestockt. Zimmer verfügen über Safe, TV, Bad mit Dusche, die neuen Doppelzimmer über eine begehbare Dusche. Freies WLAN. Fahrzeuge können im Parkhaus Cobdengasse geparkt werden; Abhol- und Zustellservice ab 33 €. Merkmal: ★★★★. Akzeptierte Zahlungsarten: Alle Kreditkarten.

- 5 Park Hyatt Wien, Am Hof 2, 1010 Wien. Tel.: +43 (0)1 227 40 12 34, Fax: +43 (0)1 227 40 12 35, E-Mail: vienna.park@hyatt.com Seit 2014 bestehendes modernes 5-Sterne-Hotel in einem seit 1916 bestehenden einstigen Bankhaus mit 143 Zimmern, davon drei behindertengerecht, dem Restaurant und Bar im einstigen Kassenraum „The Bank Brasserie & Bar“, dem „Living Room“, dem Café Am Hof und einem Schwimmbad im einstigen Tresorraum. Freies WLAN. Fahrzeuge werden garagiert. Mit Veranstaltungsmanagement. Merkmal: ★★★★★. Akzeptierte Zahlungsarten: Alle Kreditkarten.

- 6 The Ritz-Carlton, Vienna, Schubertring 5-7, 1010 Wien. Tel.: +43 (0)1 31188, E-Mail: vienna@ritzcarlton.com. 5-Sterne-Hotel mit zwei Restaurants (Dstrikt Steakhouse, Pastamara) und zwei Bars.

- 7 Vienna Marriott Hotel, Parkring 12A. Tel.: +43-1-515180, E-Mail: vienna.marriott.info@marriotthotels.com. Wienerische Herzlichkeit in einladender, internationaler Atmosphäre. Ideale Lage an der Ringstrasse gegenüber dem Stadtpark.

- 8 Das Schick Hotel Am Parkring Wien, Parkring 12. Tel.: +43 1 514 80 0, E-Mail: parkring@schick-hotels.com. Hoch über den Dächern Wiens in der 11.–13. Etage. 4 Sterne Hotel mit österreichischem und persönlichem Charme im Herzen Wiens.

- 9 Das Schick Hotel Capricorno Wien, Schwedenplatz 3-4. Tel.: +43 1 533 31 04 0, E-Mail: capricorno@schick-hotels.com. Sehr zentral gelegenes Stadthotel direkt am Schwedenplatz.

Sicherheit

Bearbeiten- 4 Landespolizeidirektion, Schottenring 7-9. Tel.: +43 1 313100.

- 5 Polizeikommissariat, Deutschmeisterplatz 3. Tel.: +43 1 3131021201.

- 6 Polizeiinspektion, Ballhausplatz 2. Tel.: +43 1 3131021451.

Gesundheit

BearbeitenKrankenhäuser

Bearbeiten- 2 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Johannes von Gott-Platz 1. Tel.: +43 1 21121-0, Fax: +43 1 21121-1333.

Apotheken

Bearbeiten- 3 Internationale Apotheke. Tel.: +43 1 5122825, Fax: +43 1 5122825-9, E-Mail: intapo@intapo.at. Geöffnet: Mo – Fr 8.00 – 19.00 Uhr, Sa 8.00 – 18.00 Uhr.

- 4 Werdertor-Apotheke, Werdertorgasse 5. Tel.: +43 1 5337550, Fax: +43 1 5337550-3, E-Mail: office@werdertor-apotheke.at. Geöffnet: Mo – Fr 8.00 – 18.00 Uhr, Sa 8.00 – 12.00 Uhr.

- 5 Apotheke zum römischen Kaiser, Wollzeile 13. Tel.: +43 1 5124718. Geöffnet: Mo – Mi 8.00 – 18.00 Uhr, Do + Fr 8.00 – 19.00 Uhr, Sa 8.00 – 12.00 Uhr.

- 6 Apotheke Zur goldenen Krone, Himmelpfortgasse 7. Tel.: +43 1 5124710. Geöffnet: Mo – Fr 8.00 – 18.00 Uhr, Sa 8.00 – 12.00 Uhr.

- 7 Schweden Apotheke, Schwedenplatz 2. Tel.: +43 1 5332911, Fax: +43 1 5337388, E-Mail: office@schweden-apotheke.at. Geöffnet: Mo – Fr 8.00 – 18.00 Uhr, Sa 8.00 – 12.00 Uhr.

- 8 Rathaus Apotheke, Stadiongasse 10. Tel.: +43 1 4056678, Fax: +43 1 4056678-24, E-Mail: office@rathaus-apotheke.at. Geöffnet: Mo – Fr 8.00 – 18.00 Uhr, Sa 8.00 – 12.00 Uhr.

- 9 Apotheke zum goldenen Reichsapfel, Singerstrasse 15. Tel.: +43 1 5124144, Fax: +43 1 5121332, E-Mail: ko@reichsapfel-apotheke.at. Geöffnet: Mo – Fr 8.00 – 18.00 Uhr, Sa 8.00 – 12.00 Uhr.

Literatur

Bearbeiten- Grabovszky, Ernst: Innere Stadt - Wien 1.Bezirk, Sutton Verlag (2009), € 18.90

- Buchinger, Martha Fingernagel, Norbert Gauss und Hajós Géza: Dehio Wien I.Bezirk - Innere Stadt, Verlag Ferdinand Berger (2003), € 38,-

- Carola Leitner und Kurt Hamtil: Innere Stadt, Verlag Ueberreuter (2006), € 16,95

- Manfred Wehdorn: Baualtersplan Wien - Innere Stadt, Verlag Freytag-Berndt und Artaria (2011), € 39.99

- Rolf M Urrisk: Wien. 2000 Jahre Garnisonsstadt 03. Von den Römischen Legionen bis zum Österreichischen Bundesheer: I. Bezirk - Innere Stadt, Verlag Weishaupt (2012), € 56.40

Weblinks

Bearbeiten- Homepage der Stadt Wien - Innere Stadt www.wien.gv.at

- Stadtplan